民事代理词

尊敬的审判长、审判员、人民陪审员:

山东中苑律师事务所接受本案被告李某某的委托,并指派我作为其诉讼代理人,依法参加本案的诉讼活动。根据本案的事实和相关法律规定,结合庭审情况,本诉讼代理人发表如下代理意见:

一、本案真正的事实是:被告所收6万元人民币汇款系范某某将收取某商场美食城的摊位费用于偿还欠被告的工程款。

原告诉称采购空调期间正好收到条诈骗短信,将6万元定金通过招商银行跨行分两次汇入被告的银行卡中,经过确认对方并没有收到定金,立即得知被骗了,就自己调查得知钱汇到了被告账户里。原告所述与常理相悖,我们都知道通过转账的形式转钱,是账号和收款人的姓名必须吻合,该笔款才能顺利转入收款人账号,原告所称的被骗后失误需要十分苛刻的条件才能办到,需要骗子提供的账号与姓名和被告的信息完全相同,否则不存在原告所说的“失误”,而这种“失误”还同时出现两次。原告是一位精明的商人,在市北区劲松一路98号开有自己的酒楼。假如真如原告所述,正常人的思维是在得知自己被骗了6万块钱应当立刻报警,保留证据,由公安机关立案调查追回被骗款项,而原告在此种情况下并没有报警,而是试图通过自己的力量调查,这无异于大海捞针。原告真是按照诈骗短信汇的这六万元钱,原告以一己之力是更找到所谓的“骗子”,还以民事诉讼的形式起诉不当得利追回,即便真找到了原告也应当以诈骗为由向公安机关报案。而且原告所称的诈骗短信也提供不出来,诈骗短信上的账号与姓名与本案被告在姓名和账号上是否有相同或相似,都不得而知可以说原告所诉的事实没有任何证据证明。被告在收到法院传票前没有收到任何原告催要的信息,因为原告自知这钱根本就不是误打入被告账户。仔细推敲疑点甚多。

而本案真实的情况是:本案第三人汪某某、范某某、某餐饮公司(以下简称范某某)租赁某商场负一层开美食城,被告李某某为其装修,范某某欠李某某装修款,范某某与李某某协议将收到的摊位费用于偿还所欠工程款,2015年1月3日方某某与范某某签订租赁摊位合同,2015年1月13日,本案原告孙某某与方某某共同来到某商场负一层,受方某某的指示,(原告与方某某之间必另有约定,可另行解决)原告孙某某替方某某交了租赁摊位的押金,被告李某某按照与范某某的协议,收取了孙某某所交的摊位押金用于范某某对工程款的清偿。

在现实社会生活中,为了方便交易,降低交易成本,债权人指令债务人向第三人履行的指示给付情形,俯拾皆是。我国合同法第64条(当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,应当向债权人承担违约责任),对此情形作出了明确规范。在原告将6万元汇入被告账户的时间点,在法律上同时完成了两个不同的给付:一个是原告与方某某基于其与范某某之间的合同关系,将6万元借款给付给范某某,其给付目的是履行合同义务;一个是范某某基于其与被告之间的欠款关系,将该6万元给付给被告,其给付目的是清偿工程款。

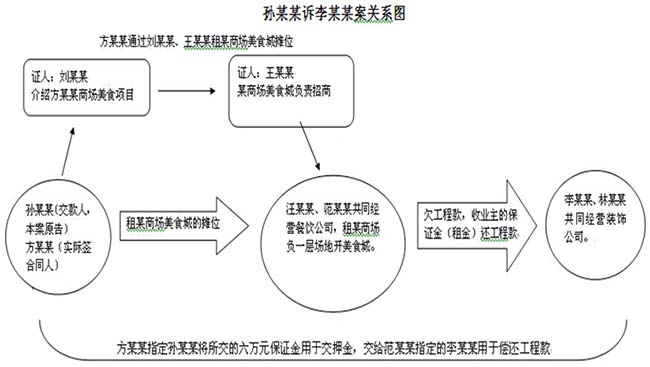

关于本案的法律关系,代理人制作了图示,借以证明各方的法律关系:

二、被告受领并保有6万元具有合法根据。原、被告之间不构成不当得利

(一)不当得利的要件事实和证明对象

我国民法通则第九十二条规定“没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失,应当将取得的不当利益返还受损失的人”,根据该条规定,不当得利的构成要件为:(1)一方获得利益;(2)他方受有损失;(3)一方获得利益没有法律上的根据。在诉讼中,以上三个构成要件均为案件的证明对象,必须由当事人加以证明,才能成立不当得利。

(二)被告受领并保有6万元具有合法根据。

如前所说,虽然6万元是从原告账户汇入被告账户,但是被告受领的该6万元是范某某给付的工程款,而不是原告的给付。范某某与被告之间的欠款关系,构成了被告受领并保有6万元的法律原因。

《最高人民法院关于合同法司法解释(二)理解与适用》明确指出,“该第三人利益合同还可以成为第三人保有其因此所受领给付的法律依据,使他虽不一定能请求债务人履行,但在债务人履行后,却可以保有利益,拒绝返还,而不构成不当得利。”因此,原告受范某某指示,向被告履行本身,即构成被告受领该6万元的法律依据。因此,被告不会构成不当得利。

(三)证人刘某某、王某某与待证事实的关系

本案被告在第一次开庭时向法庭提供了两名证人:

一位是介绍某商场美食城项目给方某某的刘某某,刘某某在开庭时所称的“原告不是我认识的孙某某”,后经过庭上经其确认,本意是介绍此项目给一位大姐(方某某),之前一直以“大姐”相称但是其并不知道她的真实姓名,鉴于本案的特殊性,租摊位签合同的与实际付款人不同,本案原告与方某某共同去某商场交费时被告与证人刘某某并不知道她们分别叫什么名字,只记得一个签合同的,另一个交的费。所以误将自己认识的大姐认定是本案的原告孙某某。庭审中刘某某也表示虽然不能确定原告的姓名,但是能证明原告是给介绍项目的那位大姐(即方某某)的朋友。

另一位证人是负责某商场美食城招商的王某某,关于原告方质疑证人王某某与被告之间是朋友关系,有利害关系。代理人庭后核实,被告是给某商场负一层做装修,王某某就是负责某商场负一层美食城的招商工作,在这期间有一些来往。但是代理人认为:每个人对于“朋友”的定义各有不同,另外朋友有亲疏远近,笔友、网友、驴友、我们也可以把刚认识很投缘的人也都可称之为“朋友”。本案当中王某某听到被告以不当得利为由被告上法庭,都觉得被告很无辜,而自己又知道事实情况,而他所谓的朋友没有错,不然谁会无缘无故的给一个陌生人作证呢。所以证人王某某所称的“朋友”并非就与被告有利害关系,歪曲案件事实。

(四)原告以不当得利为由,请求被告返还6万人民币汇款的证据不足。

关于本案证明责任的分配,原告认为,不当得利举证责任应由被告负担,理由是,被告既然得到利益,就应当提供取得该利益在法律上的依据。代理人认为,这种分配方法仔细分析即可发现缺乏法理,这样做实际上是转移了举证责任,并在个案中会导致裁判结果的不公,如同本案。在口头合同和信用卡结算日益普遍的今天,如果动辄以不当得利判决原告胜诉,岂不引起结算秩序的混乱,诚信的理念又如何树立。有鉴于此,代理人认为,不当得利也是债的一种,案件的举证责任分配问题,应当以证明责任分配的通说“谁主张、谁举证”的原则法律要件分类说作为裁判规则,即由主张权利发生的原告负证明责任。根据既然原告以不当得利作为其请求权基础,要求我方返还所收到的6万元汇款,就应出示相关证据,原告没有相关证据,应承担不能举证的法律责任。根据民诉法第64条和最高法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条的规定,本案原告应当承担证明本案被告所收到的6万元属不当得利的举证责任。在本案中,转账凭证充其量只能证明于某曾收到过原告的6万元人民币,对于这一点,我方并没有异议。结合不当得利的构成要件,这一电汇凭证只能证明符合不当得利的前两个构成要件,不能证明获得6万人民币“没有合法根据”这一主要构成要件。因此,转账凭证不能证明被告所收6万元人民币这一行为属不当得利。对于原告来说,应当提出欠缺给付目的或提出给付目的不存在或给付目的不能达到的主张,并提供相应的证据加以证明,因为,给付是有意识地增加他人财产的行为,必然有其目的和原因。但本案原告的证据不能证明支付款项是因为自己的失误将钱错打至被告账户,原告未能证明,就应承当举证不能的后果。

总之,主张成立不当得利的原告应当对三个要件负举证责任,即原告不仅应当证明被告获得利益并使自己受到损失,还应当证明被告获得利益没有法律上的依据。本案中,原告应当就给付义务不存在或给付错误之事实负举证责任,原告未能证明应当承担举证不能的结果。

三、最后结论

综上所述,原告为掩盖租赁摊位的事实虚构将6万元误打到被告的账户上。原告以虚构的不当得利作为事实和理由向人民法院起诉,要求被告返还6万元钱。原告这一系列的行为,均系原告恶意通过司法手段,为其谋求不法利益。同时原告的行为也极大地浪费了司法资源。因此,原告不当得利的诉求没有事实依据和法律依据,请求法庭依法驳回原告的诉讼请求。

山东中苑律师事务所

代理人:冷博

Copyright(c)中苑律师事务所 版权所有 鲁ICP备14006336号 监督投诉电话:85816883 80920297 85812869 85815637 85813597 传真:0532-85818100